以723法令骑劫医药行业,宛如一个外行突然跑进手术室拿剪刀指挥医生下刀。至今没人哪怕是政府部门的部长们,高官们和幕僚,没有一个人敢正面回答——所有诊所标明了药价,诊所的收费就一定会下降?

站在人民那边,还是背对专业?从一纸法令看政府的角色

“连医疗问题都要用打奸商的法令来处理,用一条非专业的法令打击专业领域;请问政府到底知不知道阵地上的医生们在做什么吗?”高官们是否有turun padang去了解这群私人的家庭医生究竟帮助政府解决了多少政府诊所严重负荷不足的问题吗?

药品标价风波延烧至今,医界不是没有话说,只是越来越说不动了。因为政府巧妙的把卑微的医生们放在与人民对立的角度,从而暗渡陈仓。

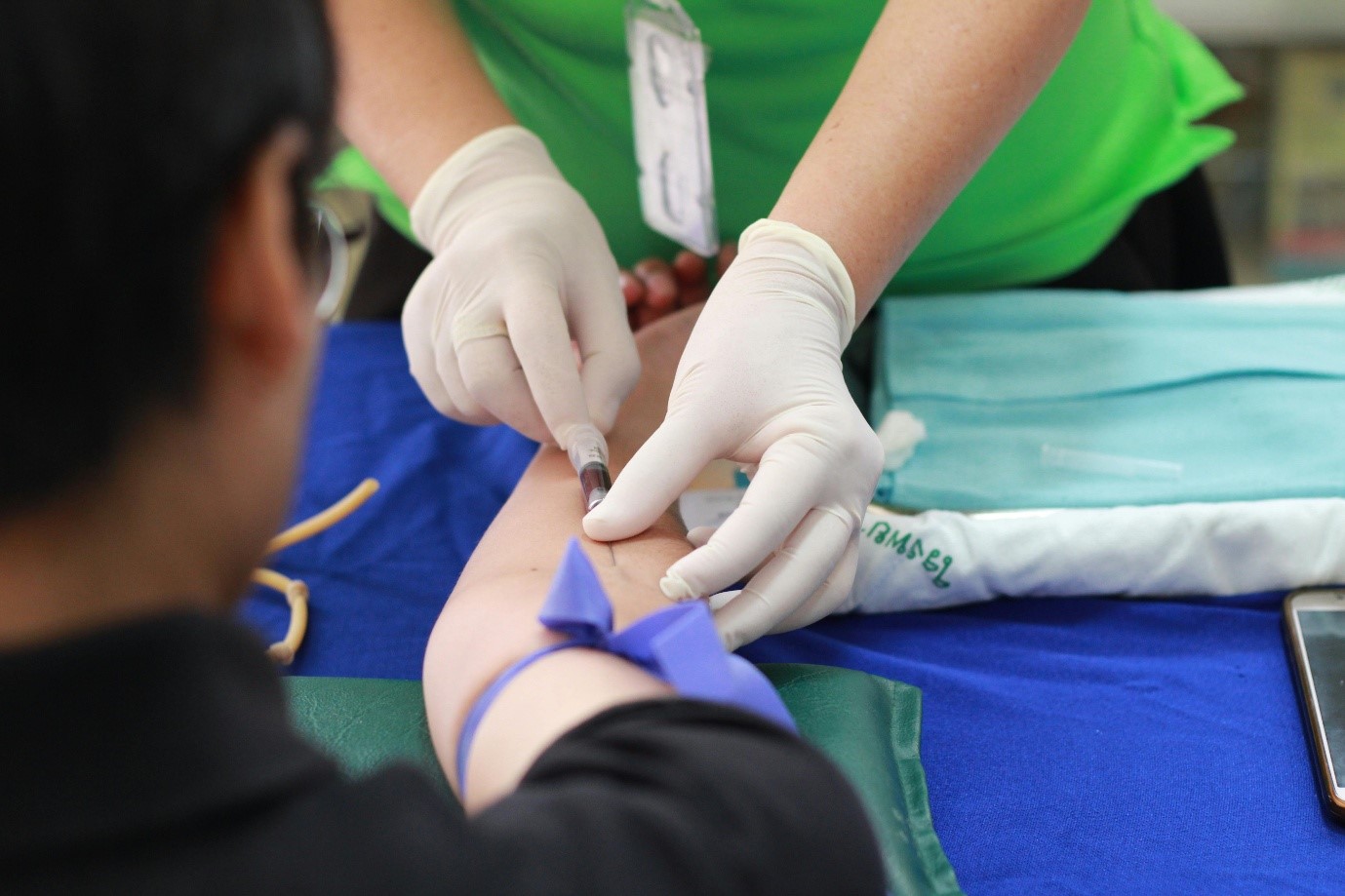

当医生们走上街头,从来不会是为了多赚一点钱,而是一纸“非医药法令”强行插手医药行业,将诊所医生一夕之间打成了“奸商”的角色——这怎么不让人心寒?

723法令,是拿来打谁的?

让我们回顾一下争议的源头。

2011年生效的《价格统制及反暴利法令》(简称723法令),原本是用来针对市场上进行投机、囤货、乱涨价的商家们而设立,目的在于保护消费者免于他们遭受不合理价格剥削。

也就是说,这本该是一把针对“奸商”的利剑。

可是到了2025年,它却转了方向,挥向了街头巷尾救人无数的私人医生。

新规之下,诊所的看诊费真的会更便宜?

有一个非常现实的问题至今没人哪怕是政府部门的部长们,高官们和幕僚,没有一个人敢正面回答——所有诊所标明了药价,诊所的收费就一定会下降吗?

事实上,医生们早就开始盘算:

“既然不能从药费中平衡营运,我就开始各式各样的收费,如挂号费、护理费、医疗咨询费、医药材料处理费、监管合规 费(Regulatory Compliance Fees)、开处方费等等。”

“过去的针筒又称注射器、棉花、手套,一般上诊所都不收费,或许以后我们 会单列出来,把应收费的全部加到每位使用此物品的患者上。”

你让他们别赚药钱,把医疗咨询费定在RM35的顶价,为了生计医生们就得从别的地方赚回来。不然就关门大吉。若我们有细心的去注意,其实我们 社区里已经陆陆续续看到很多老字号的诊所因无法与新的连锁诊所媲美,对于朝令夕改的条规感到厌倦,无法很好的找到与自己理念相同的年轻医生,继而慢慢的淡出市场。如此一搞,这种情况只会变本加厉,医患间的温度将从内心慢慢的转移到数字了。

医疗服务本来就不是暴利行业,许多诊所只能勉强维生。这是因为如今诊所的营运成本提高、限制增加,同行之间的竞争非常激烈,如果要继续服务社区只能被迫转嫁成本,最终还是由病人买单,医疗费上涨。

586法令与723法令:两个系统的冲突

早在1998年,政府就制定了《私人医疗保健及服务法令》(586法令),清楚写明:

- 病人有权了解服务内容及收费结构。

- 医疗机构需透明告知服务费用。

这本是医疗领域内部的自律规范,强调的是病人的知情权、医生有告知的义务、以及行业内极高水准又专业的作业程序。

723法令的 “标价逻辑” 却是以商品化、买卖关系为出发点,不问服务内容、不管专业判断,只认价格数字。

两条法律,出发点完全不同:

- 一个强调信任与规范;

- 一个强调市场与制裁。

如今723法令骑劫医药行业,宛如一个外行突然跑进手术室拿剪刀指挥医生下刀。你说这不是荒谬,那什么才是?

很多医生都说过这样一句话:“我们不是怕病人知道价格,我们是怕你用错误的方式,拆毁我们建立的信任。“

价格透明不应是用来 “查账“ 医生们是否有暴利,而是应该用来保障病人的权益、提升服务质量。

如果标价的结果,是因为害怕失去市场竞争力的医生们只买次等,劣等药物 ,不买疗效最好的药物,是诊所开始胡乱增加收费,是病人对医生起疑心——那么这个透明,是在治病,还是在本来就生病的基础上落井下石?

医生们可以不开诊所,但病人不能没有医生。

一个国家,应该怎样看待自己的医生?

你要怎样对待医生,未来就会有怎样的医疗体系。

一个把医生当奸商的国家,是永远留不住人才的,也养不起尊严。

而一个懂得听医生说话、让专业回归专业的政府,才能真正代表人民。

医生不是不愿透明,但他们更希望的是被信任、被理解——不是被当成另一个市场漏洞来修理。

这个国家需要药价透明,也需要专业自主与理性执政并存的制度。别让一纸法令,压垮了本就快喘不过气的基层医生。

千万别搞到医生倒下的那天,我们才会真正明白:谁在守住群众健康的第一道防线。培养医生是一条非常漫长且艰辛的路,犹如种树;绝对不是昨天拿到种子,今天发芽,明天开花,后天结果。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~