看病从来不是“货比三家“,而是病急时,有一位你信任的医生,能在你最脆弱的时候,在健康这条道路上为你排忧解难,默默地守候着你。

你真的会货比三家才看病吗?标价透明的理性与荒谬

“当我发烧到连鞋都穿不好,还要先看药价才决定要不要看医生?开什么玩笑。”

这是一位网民在社交媒体上看到“药品标价新规”后留下的评论。冷静一想,这话其实说出了许多人的心声。

近期,卫生部以“提升价格透明”为由,强制要求私人诊所展示药品价格,并以《价格统制及反暴利法令》(723法令)作后盾。听起来冠冕堂皇,落实起来,却让无数医生哑口无言、病人们更是满头问号和质疑。

从常理讲,人们到私人诊所是为了诊断与治疗,而不是比价购物。扪心自问当您生病时,会想着哪间药店卖的药最便宜?还是哪位医生更靠谱、更值得信任?

“我去了那家诊所20年了,医生喜欢让我用天然的食疗来治疗我的疾病,只要医生对我疾病判断觉得不严重,他每次总是建议我多喝水、多休息。” 这种说法,在街坊中并不罕见。

对许多病人来说,选择哪位医生来看诊,靠的从来不是药物价格,而是医生的口碑、临床经验和信任感。现在价钱比较或许是之一的选择,可是最主要的选择肯定是对医生的信任,信任决定就诊的疗效。

标出来的药价,真的看得懂吗?

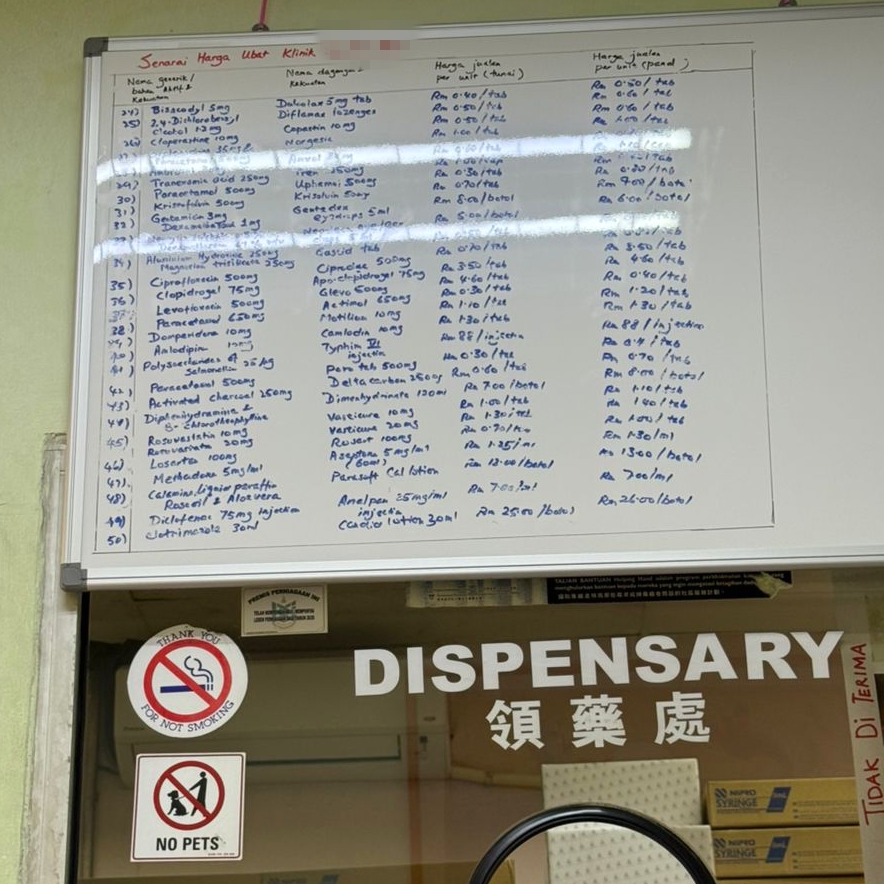

一间普通私人诊所,动辄就有三四百种药。有治疗常见病的药,如哮喘、感冒、肚子痛、关节疼痛、细菌感染等,也有治疗慢性病的药如高血压、糖尿病、胆固醇等。有些药甚至连名字都念的非常拗口,更别说病人是否能够分辨得清楚。

“就算我把每种药价都贴出来,你能看得懂吗?你知道感冒用哪一种?哪种是抗病毒药、哪种是抗组胺药,第一代抗组胺药和第二代抗组胺药的区别是?” 一名医生反问。

更现实的是,绝大多数病人压根儿都不会去注意这些药名和价格。尤其是在身体不适、头晕脑涨的时候,连走路都费力,谁还有力气去比价?

诊所不是买菜,也不是手机配件等零售业比较价钱的地方。这里是诊断和治疗疾病,是健康维护,是专业咨询的地方。

设想一下这样一个场景:

当你走进一间诊所就诊,墙上贴满药价表,从RM2到RM80不等。然后你看到医生从抽屉里拿出一盒标着RM38的药,相信那个时候你内心的第一个反应应该是 :“哇,这么贵的药,我真的需要吗?”

疑虑一旦出现,医生的专业判断就开始被怀疑,医患关系也因此变了味,看到问题的所在?

“我们花十几年学会诊断疾病,学会如何用药,药物的副作用,药物之间的比较等,现在却要被标签绑架市民以牟取暴利。“ 医生们担心,这种”透明“最后会演变成一种诊治干扰,甚至阻碍有效的治疗,请问最后吃亏的是谁?是医生?是患者?

谁会一年四季频繁去诊所看病?

昌明政府倡导药价透明的理由之一,是要让消费者掌握资讯、货比三家、多做选择。

但请问,谁会把“看医生“当成日常消费行为?绝大多数人,只有在逼不得已、病情不适时,才会主动去诊所看诊。而且往往都是急症、突发状况,所需要的是快速处理、信任判断,而不是站在柜台前掂量药价。

一个家庭一年也许只去诊所看了几次病,何来“大量比较“的意义?反倒是药价一标,病人们就开始怀疑药贵、医生是否涉嫌”狠赚“,到最后什么都没便宜到,可是多年来辛苦建立的医患信任感却在此静悄悄的流失殆尽。

问题从来不是不透明,而是现任的卫生部没有深入了解这个行业

目前,病人早已有自由选择:你可以不在诊所买医生开的药,甚至可以要求医生开张处方,然后自己去药店买。若怀疑收费有问题,卫生部也有投诉的管道。医生们也早已习惯在病人的要求下提供相应药价和药物使用说明。

问题从来不在“透明“,而在于他们以为医患关系是买卖关系,以为医生是商人,所以用一条“莫须有”的法令,一条对付奸商的法令来管理医疗专业。

一位医生忍不住叹气:“我们不是不想透明,我们是怕,透明的方式错了,伤的是病人,毁的是辛辛苦苦,多年来建立的信任。“ 俗话说,信者得救,连信任都出了问题,请问还能够怎么救?

有医生担心,药价之后,是不是诊疗费也要详细拆分?比如挂号费RM5、听诊费RM5、量血压费RM3、开处方费RM10,医用材料处理费RM10等等?试问在这种体系底下,政府提倡的透明最后伤害了谁?

“那个时候,生意为主的商人或许会推出各式各样的看病优惠配套,搞的看病好像点餐似的,看你要不要加配套或什么的,整个行业乌烟瘴气,一派胡言。“

这不是笑话,而是真真切切医界的焦虑。把医学当成商品,病人终将变成消费者,医生终将失去专业自主。

看病从来不是“货比三家“

标药价,看似在帮病人,实则是忽略了医疗服务的本质。看病从来不是“货比三家“,而是病急时,有一位你信任的医生,能在你最脆弱的时候,为你撑起一盏灯和你风雨同路,披荆斩棘;在健康这条道路上为你排忧解难,默默地守候着你。

如果连这样的温度都被“有心人”以价格标签取代,我们病人失去的不只是药价透明度前的种种疑问,更重要的是彼此间;医疗间最珍贵的信任。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~